资讯 / 电影资讯 / 《哪吒2》破156亿只是开始,姜文、沈腾、吴京要掀起一波新高潮了

今年的电影市场,可以用“冰火两重天”来形容。

一方面,《哪吒2》高歌猛进,全球豪取156亿票房,强势跻身世界影史前五名,大大提升了中国电影人的士气。

另一方面,《哪吒2》越是爆火,其它电影似乎就越拉垮。

特别是清明档,总票房3.78亿惨淡收官,几乎跌回了10年前。

究其原因,还是这些新片本身实力欠缺,也不怪观众不买账。

值得高兴的是,清明过后,接下来就是五一档、暑期档、国庆档,全都是电影市场的重头戏。

而真正的顶级国产大片,也将陆续登场。

不夸张地说,当下最具备票房号召力的实力派影星,都会带着新作品与观众见面。

老一代的实力派演员,有姜文、赵本山、陈佩斯、刘德华、王志文、李连杰、于荣光;

青壮派的,也有沈腾、吴京、王宝强、黄渤、邓超、谢霆锋、雷佳音、胡歌、肖央。

皮哥梳理了今年即将上映的电影,并按照期待值进行了排名。

一起看看,这些电影各有哪些看点,哪几部又能再度引爆票房。

下面,我们就从第十部开始说起。

NO.10

《抓特务》

主演:雷佳音、胡歌、张瑶、刘佩琦、梁洁

30年前,电视剧《无悔追踪》播出,王志文和刘佩琦联袂上演了一场跨越四十年的无间道。

这部剧是谍战剧的前身,那时候还叫“特务剧”,豆瓣评分高达9.4分,是一代人的回忆。

30年后,冯小刚把这部剧拍成了电影,片名《抓特务》,极具时代特色。

当年的双雄配置,换成了胡歌和雷佳音。

胡歌对标王志文,雷佳音对标刘佩琦,关公战秦琼,新老男神隔空PK。

值得一提的是,刘佩琦也参演了电影版。

一个故事,一人分饰两个角色,之间隔了30年,也是一次独特的体验。

本片导演是冯小刚,冯小刚这几年日子不好过。

先是被传签了对赌,后来拍的几部电影都没激起太大水花,然后下场拍电视剧,几部剧口碑也很一般。

更让人唏嘘的是,他已经从过去的贺岁片之王,变成了现在的“边缘导演”。

最近的《非诚勿扰3》《向阳·花》,不只是票房不佳,甚至连讨论度都没太多。

过去冯小刚是冯大炮,喜欢和观众唇枪舌剑争论,现在多少有点落寞了。

但这又何尝不是一件好事?

过度的关注有时候是一种压力,他急流勇退,不再是公众的焦点后,或许反而能拍出自己真正想拍的东西。

这部新片,从名字看就有点返璞归真的味道。

看故事,是他继《唐山大地震》《一九四二》后再次回归严肃题材的力作。

再加上两位好演员的加持,《抓特务》或许能给我们带来惊喜。

NO.9

《沙海之门》

主演:邓超、荣梓杉、杨子姗、黄小蕾、高伟光

简单来说,这部电影就是翻版的《大兵小将》,人物设置和叙事结果非常相似,都是讲述小人物和大英雄的生死纠缠。

非要说不同的话,这部电影改编自小说,故事性更强一些。

一场百年不遇的大沙暴后,小兵张三(邓超 饰)遇到了敌军的贵族李四(荣梓杉 饰)。

张三想苟且,攒下军饷,回家过老婆孩子热炕头的生活。

李四胸怀大志,想带三尺之剑,立不世之功。

两人就此踏上冒险之旅,所有的看点全部来自于反差。

目前片方放出了一则预告片,画风上看又有些《东邪西毒》的影子,给人一种很强的缝合感。

这部电影的两个主演,这两年都不太顺。

邓超作为一线电影大腕,这两年却接连碰壁。

辛苦拍摄的《中国乒乓》,遭遇大量删改和撤档,重新上映后,又无人问津;

去年的《胜券在握》也没支棱起来,相似题材也被徐峥的《逆袭人生》比下去了。

再说荣梓杉。

当年出演《隐秘的角落》时,多有灵气的演员啊。

后来个子蹭蹭蹿上去了,灵气也不见了。

两位演员都等在等一个机会,重新证明自己。

然而这部影片其实也是命途多舛。

2023年就拍好了,去年就发布了预告片,今年还没定档,前途未卜。

不过好饭不怕晚,皮哥期待这部影片上映后,能带给我们惊喜。

NO.8

《用武之地》

主演:肖央、齐溪、任达华、郑恺

谁也想不到,当年唱《小苹果》的肖央,多年后会成为电影圈的中流砥柱。

其实人家就是电影学院科班出身,唱歌是“曲线救国”,演戏才是干回老本行。

这些年,经过陈思诚的调教,又是《唐探》又是《误杀》的,他已经有了“内地犯罪片第一人”的势头。

这部《用武之地》,又将成为他影帝之路的垫脚石。

这一次他和文艺女神齐溪合作,又演了一部犯罪片。

故事发生在海外,肖央、齐溪和郑恺饰演的三个角色遭到绑架,在狱中他们结识了任达华饰演的华侨商人,一场蛮荒之地的逃生之旅开启。

等等,这个剧情似曾相识,这不和张译主演的《万里归途》有点像嘛。

再一看导演,懂了。

青年导演申奥,宁浩的小弟,最擅长拍摄真实事件改编的犯罪类型片。

当年一部《受益人》差点把大鹏和柳岩捧成影帝影后。

后来一部《孤注一掷》,吃到了题材的红利,成为年度爆款。

这部《用武之地》也是他风格的延续,新鲜感不足,但纪实性很吸引人,不一定会爆,但一定很稳。

希望肖央能凭借这部电影拿到影帝,也该他了。

NO.7

《长安的荔枝》

主演:大鹏、杨幂、张若昀、庄达菲、白客、王迅、常远、刘德华

去年《喜人奇妙夜》决赛上,大鹏透露自己正在拍《长安的荔枝》。

没想到这么快就拍好了,甚至已经定档7月25日了。

高产不代表低质,现在的大鹏已经不是当年拍《煎饼侠》的大鹏。

他已经成了一块金字招牌,这几年拍摄的电影全都是水准之作。

《长安的荔枝》改编自马伯庸同名小说,讲述了长安小吏李善德接到一个不可能完成的任务:要在贵妃生日前,将新鲜荔枝从岭南送到长安。

而荔枝“一日色变,二日香变,三日味变”,岭南距离长安五千余里,这几乎是个不可能完成的任务。

但李善德决心放手一搏,踏上了旅程。

从故事来看,这又是典型的马伯庸风格,有点类似他的《长安十二时辰》,在规定时间内完成一个艰巨的任务。

这部小说是马伯庸“见微”系列作品之一,灵感来自于杜牧的诗句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”。

所谓“见微”,就是见微知著,马伯庸写这部小说仅仅花了11天,全书字数只有7万字。

目前《长安的荔枝》已经改编成了电视剧和电影两个版本。

电视剧版由雷佳音主演,一共40集,可小说体量这么小,扩充的情节如何能保证精彩?

电影版更由大鹏自导自演甚至担任编剧,更加契合小说,再加上大鹏现在的口碑有保证,非常看好。

《长安的荔枝》极有可能成为今年暑期档的票房黑马。

NO.6

《戏台》

主演:陈佩斯、黄渤、姜武、尹正、杨皓宇、余少群、陈大愚

10年前,开心麻花把话剧《夏洛特烦恼》搬上大银幕,成为票房黑马,沈腾成为新一代喜剧之王。

10年后,陈佩斯也把话剧《戏台》搬上了银幕。

如果说赵本山是春晚小品之王,那么陈佩斯则是用《吃面条》定义了小品的那个人。

在春晚舞台上,陈佩斯尽管大放异彩,但天赋远远没有兑现。

在最辉煌的时候,因为版权问题和央视翻脸,从此告别春晚舞台。

多年后,双方冰释前嫌,但陈佩斯已经不再巅峰。

在他离开小品界的那几年,其实一直在话剧舞台默默耕耘,给观众奉献了一台台笑中带泪的好戏,其中就包括这一部《戏台》。

只不过话剧还是太小众,真正出圈还要看电影。

这部电影陈佩斯自导自演,以民国戏班为背景,讲述了陈佩斯饰演的侯喜亭,用“装傻充愣”对抗强权,其标志性的肢体喜剧与京剧唱段混搭,如同用《空城计》暗骂军阀“脸厚心黑”。

从故事简介就能看出,这部喜剧有嬉笑怒骂,也有家国情怀,还有京剧传承,绝对是一部兼具娱乐和内涵的好作品。

陈佩斯这次还找来了黄渤搭戏,看预告里的几个镜头,颇有《斗牛》时期的神韵。

陈佩斯老爷子这次也是铆足了劲儿要在电影圈有所斩获,中国的喜剧,或许要变天啦。

NO.5

《欢迎来龙餐馆》

主演:沈腾、蒋奇明

去年11月,由文牧野执导、沈腾和蒋奇明主演的《欢迎来到龙餐馆》正式官宣,并发布了概念海报。

海报中,一位戴着厨师帽、身穿盘扣唐装的“小龙”把炒勺围在怀中,身体呈现防御姿态,嘴角的子弹咬出凹痕。

电影的故事也通过这张海报传递给了观众:

徐福(沈腾 饰)为了养家来到中东担任中餐馆主厨,和前台经理马俊生(蒋奇明 饰)一起在战火中把龙餐馆经营得蒸蒸日上。

沈腾这次出演的是一个中年养家男的形象,导演是拍过《我不是药神》的文牧野,蒋奇明这两年凭借《漫长的季节》被观众熟知,这个组合看上去无懈可击。

不过这中间还有一段插曲。

据传沈腾的角色原本是给徐峥的,出品方是坏猴子影业,和徐峥关系也更好,角色也是为徐峥量身定做的。

网传徐峥当时身处风波之中,为了避嫌,给了沈腾。

这个传闻是真是假不去评价,但从人设来看,徐峥确实更适合演“中年养家男”。

而且上一部《我不是药神》已经封神,两人合作默契,文牧野这次没理由不找他。

但不论如何,让沈腾演徐峥的角色,期待值必然更足了。

蒋奇明的演技已经得到认可,现在能给沈腾作配,离男一号就差一步之遥啦。

文牧野之前已经有《我不是药神》,这次如果能借助沈腾的票房号召力再次大卖,就能和郭帆大鹏一样成为年轻导演中的翘楚了。

目前影片的物料还比较少,我们不妨期待一下,年内应该就可以和观众见面。

NO.4

《镖人》

主演:吴京、谢霆锋、李连杰、于适、王宝强、佟丽娅、李云霄、惠英红、梁家辉、于荣光

改编自国民级漫画神作。

导演是天下第一武术指导袁和平,吴京监制。

吴京、谢霆锋、李连杰三大功夫打星主演,几乎祭出了华语影坛打戏的最强阵容。

这部戏去年11月杀青,应该今年就会和观众见面。

但期待之余也有隐忧。

其一,武侠片这个类型早就快从大银幕淡出了,即使《镖人》这样的漫画神作,也相对小众,知名度并不高。

遥想去年乌尔善带着《封神》大卖的余威,都没把《异人之下》的IP带起来,漫改IP对观众确实有一定门槛。

其二,袁和平在业内地位很高,但他更擅长做武指,导演的几部片子口碑都不太好。

其三,主演阵容确实豪华。

但李连杰早已经半隐退了,基本上是友情客串,拉一波情怀;

谢霆锋早年演打戏很拼,这些年早就佛系,醉心做菜了。

另外一位于适,势头很猛,但很难说有多少票房号召力。

数来数去,当打之年的只有吴京了,但他也51岁了。

尽管有这么多不确定因素,皮哥依然对《镖人》充满信心,我们期待着一个新武侠时代就此开启。

NO.3

《理工男》

导演:李仁港

这部电影三年磨一剑,终于要在暑期和观众见面了。

导演是香港导演李仁港,为整部电影奠定了品质基底。

作为一部现实主义题材影片,这部电影故事的一个重要背景是,中美芯片博弈。

在当下中美爆发关税战的节点,它的上映也给我们注入了一针强心剂。

太阳底下没有新鲜事,今天的纷争昨日早已上演,只要我们稳住阵脚,就能获得最后的胜利。

看完忍不住去查了拍摄时间,明明2年前就开机了,导演你是开了天眼,提前预知了两年后的国际局势吗?

特朗普现在究竟下的什么棋,也许看完这部电影,咱们会豁然开朗。

NO.2

《731》

主演:姜武、王志文、李乃文、林子烨、孙茜、温碧霞、王俊凯

37年前的电影《黑太阳731》讲述了日本731部队在我国哈尔滨从事人体实验的故事,揭开了历史的伤疤,也成为很多人的童年阴影。

虽然打着历史片的旗号,但这部影片重在猎奇,大量重口味的镜头让人不忍直视,它也成为香港首部三级影片,上映后饱受争议。

之后的30多年里,没人敢再碰这个题材。

直到一个叫赵林山的导演,做了内地第一位吃螃蟹的人。

赵林山之前是广告片导演,后来进军电影圈,作品不多,最被大家熟知的是《铜雀台》,大腕云集,可惜口碑不佳。

就是这么一个“菜鸟导演”,带着一腔热情,从2012年开始筹备,2017年开始启动项目,前几年才拍摄完毕。

就冲着这份热忱,就值得点赞。

但精神可嘉是一方面,电影的成色如何,还待观众检验。

影片原本要在去年上映,但是第一支预告片放出来后,掀起不小争议。

有人反对,有人力挺,两边掀起骂战,直到现在仍在持续。

因为题材敏感,影片注定要在审核上费点功夫,去年下半年,一直还在做后期。

不过片方已经提前定了档,今年7月31日,特意契合片名。

可以肯定,电影上映后少不了舆论的“血雨腥风”,但还请大家带着包容的心态去看待。

NO.1

《英雄出少年》

主演:姜文、马丽、葛优、赵本山、雷佳音、胡歌、辛芷蕾、姜马虎、宋小宝、田娃

姜文又拍新电影了,距离上一部《邪不压正》,已经过去7年了。

姜文在拍完《太阳照常升起》后,被批曲高和寡。

于是他拍了一部雅俗共赏的《让子弹飞》,打破了国产片票房纪录,站着把钱挣了。

这部影片直到今天都被人津津乐道,网友直呼“应该申遗”。

姜文证明了自己,开始放飞自我,之后拍的《一步之遥》《邪不压正》,充满了诗意和隐喻,观众看不懂了。

这一次,姜文似乎又要接地气了。

《英雄出少年》,实在太不姜文了。

本片主演是姜文、马丽、葛优、赵本山、雷佳音和胡歌。

葛大爷我们还能理解,之前演过《让子弹飞》。

本山大叔也不意外,虽然是小品王,但演电影不含糊,《落叶归根》《一代宗师》里都贡献了好演技。

但是女一号马丽实在是匪夷所思,和姜文电影会搭得起来吗?

姜文这葫芦里卖的什么药?

再看剧情简介,就更令人费解了。

讲的就是少年为了追求音乐梦想,跟随父亲离家求学,最后战胜逆境,登上国际舞台的故事。

且不说这个少年由谁扮演。

关键是这个故事太简单了吧,清汤寡水的,像一个标准的励志模版,之前陈凯歌已经拍过类似的《和你在一起》。

实在不知道姜文能拍出什么花儿来。

他的电影充满了隐喻,可这么一个简单的故事,他能解构出什么东西来?

不搭的演员+白开水的故事,或许最后呈现给观众的是一份惊喜呢?

让子弹飞一会儿吧!

好了,以上就是2025年10部值得一看的电影。

这些影片风格各异,或以视觉奇观重塑类型片边界,或以人性深度刺破现实表象,或套着励志的外壳解构国际局势,可谓横看成岭侧成峰。

期待它们尽快和观众见面吧!

「狗头萝莉」的故事

5591 - 2025-12-09

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4322 - 2025-12-09

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4042 - 2025-12-09

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3619 - 2025-12-09

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

2913 - 2025-12-10

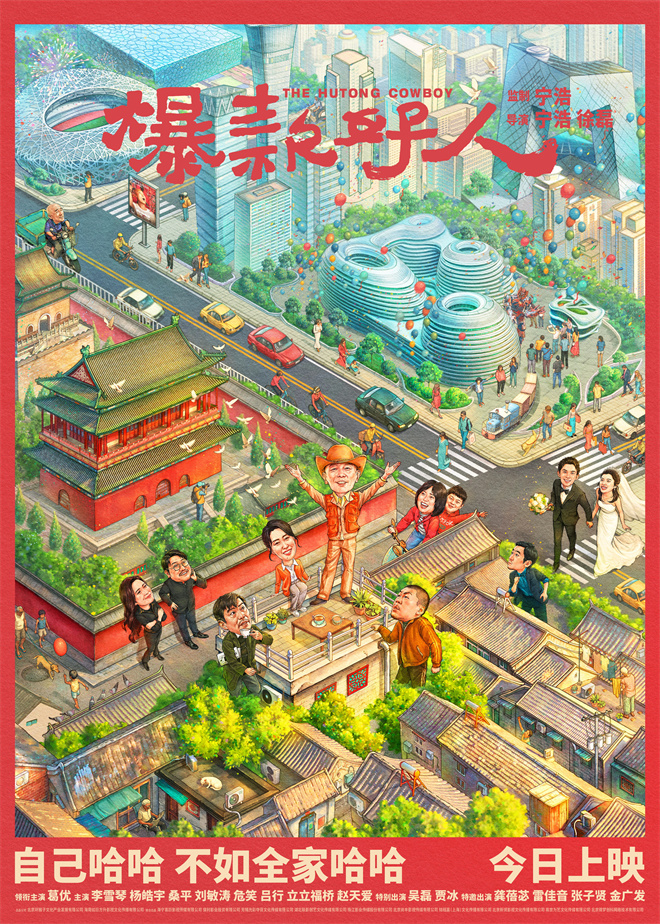

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2867 - 2025-12-09

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2820 - 2025-12-09

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2553 - 2025-12-09

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2481 - 2025-12-10

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2235 - 2025-12-09

新剧热度播放量扑街,收视倒数,黄晓明从影帝沦为综艺咖了?

1762 - 2025-12-09

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

1746 - 2025-12-09

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

1457 - 2025-12-09

葛斯齐再曝汪小菲通话录音 透露汪小菲承认之前曝料

1456 - 2025-12-09