资讯 / 娱乐新闻 / 港剧卧底谁最强?提名这8位,个个戴着面具在刀尖上生活

港剧史上最经典的卧底角色,提名这8个,看他们如何在刀尖上起舞,在绝境中逆风翻盘。

Laughing哥(谢天华饰)

剧集:《潜行狙击》《学警狙击》

在所有卧底剧里,我认为laughing哥是最像卧底,也是能力最强的卧底,没有之一。

2009年《学警狙击》播出,火的却不是主角,而是配角laughing哥。

凭着亦正亦邪的定位,laughing哥比三大主角吴卓羲、陈键锋、苗侨伟更受观众的喜欢。

最开始的版本里,编剧把这个角色写死,激起了观众的愤怒,纷纷要求电视台改写laughing的结局。

角色的成功,不仅让谢天华获得最佳男配角,而且编剧还为laughing哥这个角色,量身定做了《潜行狙击》。

Laughing哥的狠辣与狡黠浑然天成,最大的特点是“嘴贱”。

但很奇怪,laughing哥每次贱兮兮的台词,观众不觉得这个角色讨厌,反而会心一笑。

因为laughing哥太火,很多男生还经常学他站立叉腰,把他的台词“出来行,最紧要食脑”挂在嘴边。

不过很可惜,剧集播出时手机网络还不发达,《潜行狙击》的火爆也仅限香港和两广,没有扩散到全国。

如果一定要选卧底剧NO.1,我认为《潜行狙击》排在《使徒行者》之前。

爆Seed/薛家强(林峯饰)

剧集:《使徒行者》

林峯一改往日贵公子形象,尝试了街头小混混的角色。

但不得不说,林峯用心去演的话,演技还是可以的。

《使徒行者》是他离开TVB前最后一份优秀答卷,他将爆Seed的痞气与悲情演绎得淋漓尽致。

爆Seed是市井混混,亦是警队利刃。

假扮赌徒、混迹社团、甚至坐上黑帮龙头之位,只为撕开罪恶的裂缝。

最令人动容的,是他与钉姐的“生死搭档”情:两人互相掩护、斗嘴不断,却在枪口下为对方挡子弹。

爆Seed的火爆还以为能助林峯获得视帝,没想到,还是输给了《忠奸人》的郭晋安。

丁小嘉/钉姐(佘诗曼饰)

剧集:《使徒行者》

“贪财怕死”是她的保护色,“重情重义”才是她的内核。

钉姐以按摩店老板娘身份潜伏,靠插科打诨混迹江湖,却总能在关键时刻以智破局。

她可以一边数着钞票抱怨“工伤补贴太少”,一边为救同伴孤身闯入毒窝。

角色最痛的一幕,是四位“妈妈”为保护她而惨死,那一刻的崩溃与觉醒,让观众看到卧底面具下的血肉之躯。

佘诗曼的表演的确比林峯高出不少,同样是小混混,佘诗曼就比林峯更自然,有更多的烟火气。

难怪这年TVB颁奖典礼佘诗曼能获得双料视后。

欢喜哥/覃欢喜(许绍雄饰)

剧集:《使徒行者》系列

他是黑帮大佬,亦是警方卧底;他手刃爱妻,却将儿子照片贴身珍藏。

许绍雄用标志性的眯眼微笑,将角色的城府与温情完美融合。

欢喜哥的“反转”贯穿全《使徒行者》,也成为剧集最大的悬念。

从狠辣复仇到暗中护犊,从亦正亦邪到彻底黑化。

直到看完大解决都不敢确定,欢喜哥到底是正派还是反派。

他的存在证明,卧底的世界没有非黑即白,只有利益与情义的永恒博弈。

唐永飞(梁竞徽饰)

剧集:《飞虎之雷霆极战》

唐永飞是港剧史上最悲情的“卧底”。

不,他甚至只是自认为是“卧底”,在警队眼里,他只是“线人”。

唐永飞三次没考上警察,因为一心要当差,被关sir派去联义做卧底。

因为做卧底,女朋友与他分手,还打掉了孩子。

因为卧底身份曝光,妈妈被联义的人从楼上推下,变成植物人。

女朋友没了,孩子没了,妈妈成了植物人,唐永飞自己双腿也神经受损,不能恢复正常人走路。

原本以为至少也能光荣归队,谁知,警队根本没有他的档案,他只是个线人而已。

唐永飞沦为权力游戏的牺牲品。

别说他内心崩溃,作为观众,我看到这个剧情都觉得揪心。

徐天堂(袁伟豪饰)

剧集:《使徒行者2》

如果说很多男生喜欢模仿Laughing哥,那天堂哥应该就是他们第二个喜欢模仿的。

徐天堂看似玩世不恭,泡妞酗酒样样精通,实则是藏得最深的卧底。

但其实这些都只是他的保护色,为了掩藏自己卧底的身份。

为获取信任,他亲手击毙同僚;为保护郑淑梅,他甘愿被误解为叛徒。

郑淑梅和徐天堂没在一起,还挺意难平的。

一直不明白乐少峰到底有什么好,能让郑淑梅念念不忘。

相比《城寨英雄》,我更喜欢袁伟豪在《使徒行者2》的表现。

尽管第二部的剧本与第一部相差太多,但因为袁伟豪的精彩演绎,最后让徐天堂的角色成功出圈。

庄有正(陈展鹏饰)

剧集:《叛逃》

陈展鹏在《叛逃》中饰演卧底警员庄有正。

虽然这部剧剧情一般,但陈展鹏在里面演得挺不错的,把卧底复杂的内心世界与情感张力,演绎得淋漓尽致。

作为ATF反恐精英,庄有正既要坚守正义,又深陷与反派千金的虐恋。

结局里,他目睹爱人自杀后选择服毒殉情,这一悲剧性收场打破了TVB传统警匪剧的团圆套路,被观众称为“最惨烈卧底结局”。

陈展鹏通过细腻的微表情和层次分明的情绪转换,将角色在职责与爱情间的挣扎刻画得极具说服力。

尽管剧情因逻辑漏洞和烂尾争议被诟病,但陈展鹏的演技成为全剧核心亮点。

尤其是他对角色“表面冷漠、内心炽热”的拿捏,成功塑造了一个既硬核又深情的荧幕形象。

徐国贤(张振朗饰)

剧集:《反黑英雄》

张振朗在《反黑英雄》中饰演卧底警察徐国贤,是一个典型的“游走于黑白边缘”的复杂角色。

虽然这部剧逻辑经不起考验,但张振朗塑造的徐国贤还是可圈可点。

张振朗精准把握了角色的双重撕裂。

面对黑帮时冷峻狠戾的气场,与私下因脑内淤血导致视力衰退的脆弱感形成强烈反差。

他通过失焦的眼神、踉跄步伐等细节,无声传递生理困境对职业信仰的冲击,让观众共情其“卧薪尝胆五年却只能转文职”的绝望。

情感线上,徐国贤与初恋林雪儿的正邪对立成为亮点。

张振朗在重逢戏中眼神瞬间柔软,南丫岛回忆片段里流露的深情,与得知对方黑帮身份后的震惊失望,仅凭微表情便完成情绪切换。

张振朗的打戏同样出彩,单挑五人的动作戏干净利落,结合卧底身份所需的“痞气”与警察底色,塑造了“能打又带脑”的新式卧底形象。

难怪该角色助其斩获2024年TVB双料视帝,观众盛赞其“用眼神撑起一部剧”,微博话题阅读量破亿,成为港剧近年最具突破性的卧底诠释之一。

总结

从Laughing哥到徐国贤,每个角色都在证明:真正的卧底剧精髓,不在枪林弹雨,而在那些危难关头,卧底绝处逢生的经验刺激。

如果要从这8个卧底中选一个“卧底之王”,你会给谁投票呢?

「狗头萝莉」的故事

5596 - 2025-12-11

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4327 - 2025-12-11

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4044 - 2025-12-11

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3623 - 2025-12-11

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

2925 - 2025-12-11

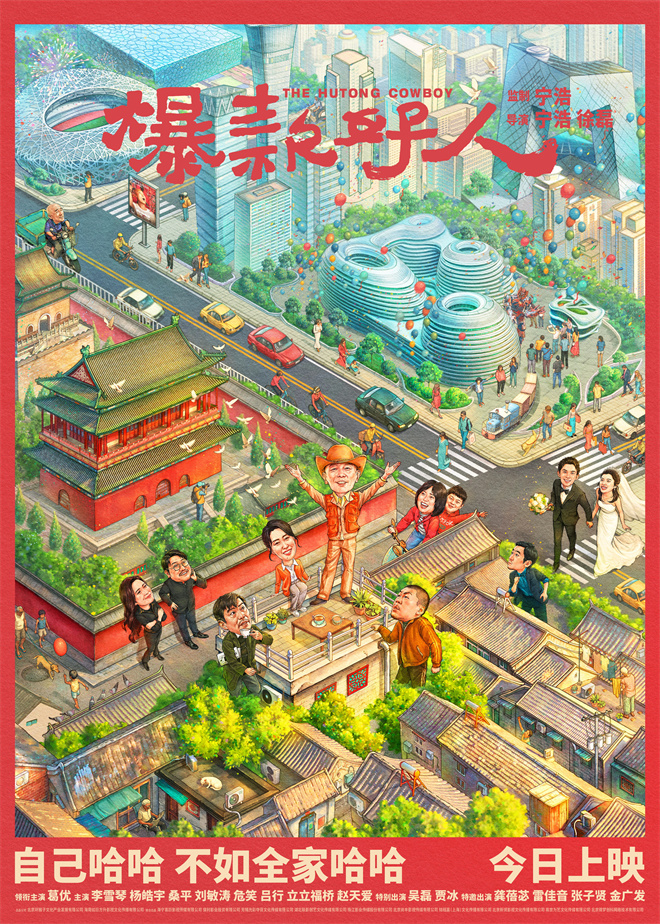

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2870 - 2025-12-11

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2826 - 2025-12-11

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2556 - 2025-12-11

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2484 - 2025-12-11

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2240 - 2025-12-11

新剧热度播放量扑街,收视倒数,黄晓明从影帝沦为综艺咖了?

1763 - 2025-12-11

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

1748 - 2025-12-11

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

1458 - 2025-12-11

葛斯齐再曝汪小菲通话录音 透露汪小菲承认之前曝料

1457 - 2025-12-11