资讯 / 娱乐新闻 / 拍电影就是一场战役,钱、时机、“不可抗因素”……

拍战争片,或者任何电影,都挺不容易,往往会面临很多阻力和压力。钱、时机,以及各种“不可抗因素”。说真的,拍电影就是一场战役。

我们的“精选战争片套装”优惠活动来了!

活动【仅限4月12日周六】当天!

在4月12日0点至24点,前往【官方微店】或【淘宝官方网店】的大伙儿:购买【精选战争片套装】(共2本),可享限时秒杀价:30元!

“精选战争片套装”共两本,包含2019年9月刊、12月刊,包含以下相关内容——

2019年9月刊

【影响】

战争与和平

随着标准收藏(The Criterion Collection)修复的1966年版《战争与和平》 2K蓝光在2019年6月25日面世,这部苏联影史传奇终于以全新的面貌重见天日。

此片改编自俄国文豪列夫·托尔斯泰的同名长篇巨著,以其宏大的场面和史诗般的镜头语言,完美地呈现了1805年至1812年的法俄外交斗争和最后的全面战争,展示了当时欧洲的战略局势和俄国大地的风情面貌。

同时,以三个俄罗斯上层贵族家庭交织的命运为主线,讲述了伯爵小姐娜塔莎·罗斯托娃(柳德米拉·萨维里耶娃饰)、继承俄国富豪遗产的私生子皮埃尔·别祖霍夫伯爵(谢尔盖·邦达尔丘克饰,也是本片导演)和安德烈·保尔康斯基公爵(维亚切斯拉夫·吉洪诺夫饰)三人的情感故事,辅以对众多人物的精细描摹,极其忠实地再现了托尔斯泰笔下的俄国社会全景图。

2019年12月刊

【专题】

这年头的战争片该怎么拍

一部《决战中途岛》好评连连,拍战争片,或者任何电影,都挺不容易,往往会面临很多阻力和压力。钱、时机,以及各种“不可抗因素”。导演这行当本来就如同统帅:每天指挥成百上千人,支配数千万甚至上亿美元的资金,统筹复杂的工序,部署周密的计划,遵守严格的时间表……说真的,拍电影就是一场战役。

此外,这两本刊还包含以下精彩内容——

【专题】

我不是坏小孩

我们喜欢哪吒,不管是《封神演义》里的、《哪吒闹海》里的,还是《哪吒之魔童降世》里的。因为这孩子天生有骨气,有反抗精神,敢作敢当。

我们真心希望能从电影里得到些启示和教训,能让那些所谓的“坏孩子”找到自己的天空。希望他们不会在一次次等待中放弃等待,在长久的孤独中习惯孤独,希望他们能享受全部应得的爱,希望他们不会过早屈服于大人的规则,希望当他们遇到这个世界的恶意时,能有人帮着一起扛。

DC电影专题特辑(第三辑)之超人特辑

DC漫画的头牌英雄超人,一直是照亮DC宇宙的灯塔。在诞生之初,超人是一个美好的梦。为真理和正义而战的他,是人们对英雄的终极想象;被称为“明日之子”的他,象征着人们憧憬的理想未来。12月刊,为大家解读超人在银幕上的过去与未来。

詹姆斯·麦卡沃伊

4月21日,“一美”詹姆斯·麦卡沃伊过了第40个生日。上天也似乎有意在这个不惑之年赋予他更多:《玻璃先生》、《X战警:黑凤凰》、《小丑回魂2》、《黑暗物质》,四部重要作品,全是大IP,叠加出一座巍峨的事业高峰。

40岁,是时候为“一美”这个叫了多年的名号赋予新意。詹姆斯·麦卡沃伊本人显然也着意作出改变,近几年来,在软萌、温情、文雅和亲切之外,他还于银幕上诠释了暴力、滑稽、怪异、疯狂,为了挑战表演这门艺术的极限,甚至分裂出人生的千面。来吧,让我们抛开热搜话题、CP文和各种梗,来认识一个40岁的男人。

9月刊,带大家走近一美!

好莱坞往事三人组

莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛戈·罗比,《好莱坞往事》集中了不同时代的实力偶像派演员,来重现那段传奇岁月。与他们的对谈,也是我作为记者今年以来最隆重的一次业内接触与交流。

采访结束后,我感触良多——巨星就是巨星,他们合作了一部电影,也实现了一种时代精神的传承。

玛雅·霍克

第三季《怪奇物语》中的新角色罗宾,令人眼前一亮,小女孩聪明、有趣、漂亮、勇敢,迅速俘获了观众的心,也让人不禁想问,这小演员从哪冒出来的?

她叫玛雅·霍克,你可能从来没听说过这个名字,但绝对知道她的父母。伊桑·霍克和乌玛·瑟曼,上世纪90年代,这对年轻的夫妻曾经占有四分之一个好莱坞的光芒。如此神仙组合,也让他们的女儿玛雅注定受到诸多关注。

克里斯·埃文斯

从看到第一条预告片开始,人们就一直期待《利刃出鞘》,离开漫威后的“美队”是什么样子?他一改过去的超级英雄形象,饰演了一个自命不凡的富二代,频频爆粗口,特别是那段 “Eat Shit”的循环台词,这次克里斯的确令人刮目相看。作为一名职业演员,他终于得以再度在银幕上自由地舒展,努力演好一个角色是演员的本分,真正令人惊喜的,是他为拓宽戏路而做出的改变。

《去他*的世界》

埃里克斯·劳瑟 & 杰西卡·巴登

《去他*的世界》大热,也让男女主演亚历克斯·劳瑟、杰西卡·巴登深深刻在了观众的脑海里。被《i-D》杂志评价为“靠扮演各种各样奇怪的男孩成名”的亚历克斯·劳瑟,以往的角色包括了同性恋、恋童癖、异装癖、问题少年等;

小个子、圆脸、雀斑,看起来只有十几岁的杰西卡·巴登,实际上今年已经27岁,12月刊,带大家走近他们。

【影响】

《乱世佳人》80周年

1939年,是古典好莱坞历史上最伟大的一年,这个伟大可以和巅峰画等号。这一年的9月9日,《乱世佳人》在加利福尼亚的福斯剧院秘密试映,此后影片于12月15日在亚特兰大的洛斯大剧院首映,在这之后它的名字前面可以加上太多太多的定语,比如“好莱坞第一巨片”,比如“第一部拿下奥斯卡金像奖的特艺彩电影”。

即便是放在今天,它当年3.934亿美元的票房,算上通货膨胀率后高达34.4亿,堪称史上最卖座的电影。它在彩色电影技术、有声电影史、流行文化史上都占据了极其重要的位置,它的空前成功标志着好莱坞正式进入了恢弘巨制的时代。如果为古典好莱坞选择且只选择一部代表作,那么它会且只会是《乱世佳人》。

【TV Plus】

全球热门剧集CP大盘点(第一辑)

在《环球银幕》2018年2月刊中,我们盘点了影视作品中的40对经典CP,但当时的专题以电影为主,没能顾及太多热门剧CP,不少读者向编辑部表达了遗(强)憾(烈)之(谴)情(责)。于是,借着今夏这股CP热潮,我们带着世界各国电视剧中的100对CP盘点回来了!

这个暑假,《好兆头》中的天使恶魔组、《陈情令》中的“忘羡”、《哪吒之魔童降世》中的“藕饼”成为了新兴顶级CP。被组CP的角色,往往在剧作设定、演员选择、身形气质、表演风格、台词诠释等方面都非常契合,让观众感到新奇有趣,甚至激动、上瘾,我们权且将这种化学反应称为“般配”。

这回我们将连续四期为大家带来100对荧屏CP盘点,其中既有剧中的真恋情、也有粉丝的脑补,当然,排名不分先后。不妨就让我们从《好兆头》的天使恶魔组开始吧!

全球热门剧集CP大盘点(第四辑)

“剧般配”到了最后一期,不分国界、不分年代的盘点100 对荧幕CP 已接近完毕。我们所说的“CP 文化”在这些年里也不知不觉间发生了很大变化,曾经那些被遮遮掩掩的事物,如今已能够坦然站在主流文化的聚光灯下。这世界越来越自由,“CP文化”又将发生怎样的改变呢?

《黑袍纠察队》

“想象一下漫威和它旗下的超级英雄都是真的,而他们掌控了整个世界——这部剧讲的就是这样一个故事。”剧集制作人埃里克·克里普基如是说。一部既非漫威也非DC 的漫画改编而成的电视剧,就这么把漫威、DC 黑了个遍,还赢得了媒体与观众的一片好评,这就是今夏最火的反超级英雄美剧《黑袍纠察队》。

在如今,超级英雄题材已经主宰了电影市场,渗透到了流行文化的方方面面。放眼望去,世界各地都是超级英雄相关的周边衍生品、电子游戏、主题乐园……所以,适时出现的《黑袍纠察队》就像是一封对全社会“超英狂热”现象的诊断书。它不仅是对 “超级英雄性本善”提出质疑,也是对资本霸权与消费主义的一场反思。

更有趣的是,如此愤世嫉俗的反超英题材,却包裹在了一个极具娱乐性的故事之中,着实让观众欲罢不能。

「狗头萝莉」的故事

5223 - 2025-07-31

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

3925 - 2025-07-31

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

3712 - 2025-07-31

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3297 - 2025-07-31

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

2556 - 2025-07-31

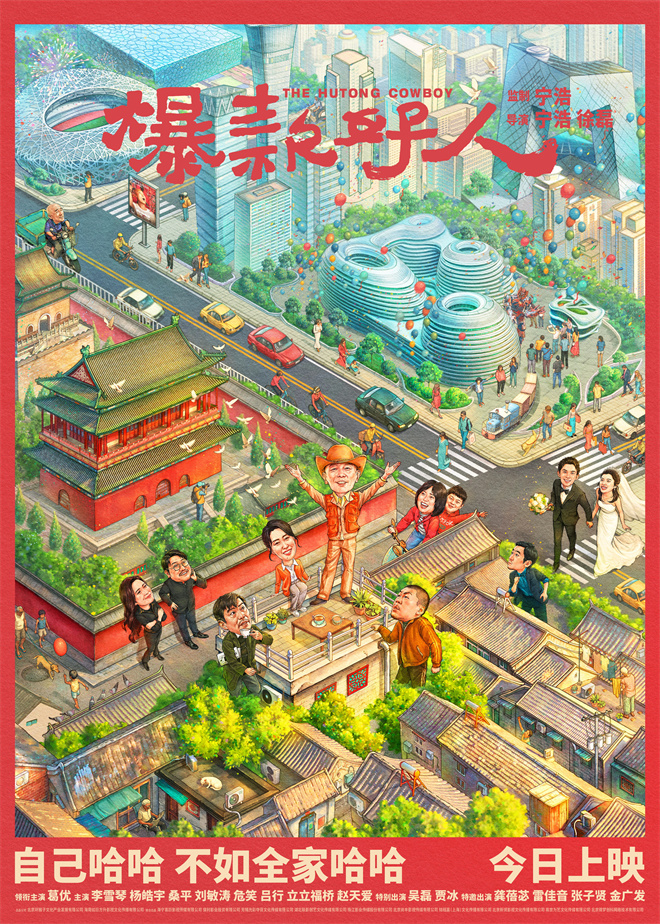

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2461 - 2025-07-31

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2451 - 2025-07-31

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2221 - 2025-07-31

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2186 - 2025-07-31

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

1868 - 2025-07-31

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

1535 - 2025-07-31

新剧热度播放量扑街,收视倒数,黄晓明从影帝沦为综艺咖了?

1512 - 2025-07-31

葛斯齐再曝汪小菲通话录音 透露汪小菲承认之前曝料

1306 - 2025-07-31

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

1247 - 2025-07-31